Por Gilberto Salazar

La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás.

Winston Churchil

En la historia de la humanidad, las primeras organizaciones sociales se construyeron con una visión utilitarista, por lo cual, los liderazgos se manifestaron en torno a las características personales de quienes se ganaron el derecho a mandar, por el simple hecho de ser físicamente más fuertes; o bien por su destreza en la caza o agricultura.

De tal manera, quienes integraron las primeras sociedades, buscaron su propio beneficio, y se aglutinaron en torno a quien o quienes, consideraban podían garantizar su seguridad y bienestar; reconociéndoles como consecuencia, el derecho a decidir y mandar en el seno de sus comunidades.

Cuando las primeras comunidades empezaron a prosperar, no faltaron los oportunistas que, siendo incapaces de generar riqueza y prosperidad, se organizaron en bandas de forajidos para robarles y avasallarlas.

Esa nueva realidad, generó nuevas necesidades, como la de formar ejércitos privados, y con ello vino el problema de contar con recursos para su sostenimiento. Luego vinieron los impuestos.

La cosa se fue tornando más compleja, pues una vez que los forajidos les enseñaron el camino, esas primeras comunidades aprendieron rápidamente a usar sus ejércitos para avasallar a comunidades vecinas cuando los recursos escaseaban.

Entonces, olvidaron la razón que los determinó a juntarse en un principio, y se convencieron de que el derecho a mandar correspondía invariablemente a quienes eran más fuertes; sobra decir que ese paradigma provocó un verdadero desmadre.

¿Cómo se arregló el desorden?

En un momento, algunos visionarios advirtieron que esa forma de coexistencia generaba condiciones cada vez más precarias, por lo que se hizo necesario unificar esas organizaciones bajo una visión común.

Así, en Mesoamérica, dicen que Tlacaélel, se propuso consolidar la hegemonía del imperio Azteca, para lo cual, convenció a Izcóatl de la necesidad de escribir la versión oficial de su historia.

Para ello, dispuso la destrucción de todos los códices existentes, para ser sustituidos por unos nuevos, elaborados conforme al mito con el que se aseguró de ubicar al pueblo Azteca en posición preponderante sobre los demás reinos asentados en territorio Mesoamericano.

Contó a todos que el pueblo Azteca salió un buen día de Aztlán guiado por el dios Hutzilopochtli en busca de la tierra prometida, en la que habrían de fundar la gran Tenochtitlán. La señal para identificar el lugar indicado todos la conocemos, hasta la fecha el mito se reproduce en nuestra bandera nacional.

De esa manera, mediante ese relato fantástico, Tlacaelel convenció a propios y extraños de que su pueblo, fue elegido por dios para gobernar sobre todas las naciones.

En otras latitudes, se elaboraron mitos similares para justificar el derecho de mandar de una persona sobre otras, bajo la idea de que Dios por su gracia, delegó a sólo unos cuantos, la prerrogativa de gobernar sobre grandes extensiones de tierra, aprovechar sus riquezas e incluso disponer de la vida de las personas que se hallaran en ellas.

De tal manera, en Europa se instauraron monarquías absolutistas en las que por derecho divino el monarca ejercía por sí mismo las funciones relativas a la administración del reino (ejecutiva), de expedir leyes (legislativa) así como de impartir justicia (judicial); necesarias para la preservación del orden y asegurar la viabilidad del reino.

Sin embargo, la concentración de poder en una sola persona, propició que se cometieran un sin número de abusos en perjuicio de la población, la cual estaba a merced de la gracia del monarca.

En ese arreglo, la preservación de la vida, libertad y patrimonio dependían de los humores del rey, o del acomodo de las intrigas palaciegas, pues en la historia de la humanidad nunca ha faltado un lambiscón que obnubile la voluntad del mandamás.

¿La ley del garrote o el mandato divino?

Es evidente que la fuente de legitimación sobre la base de la fuerza material no es suficiente para justificar la dominación de unos cuantos sobre los muchos, o por lo menos no resulta racional; y mucho menos la de un supuesto mandato divino.

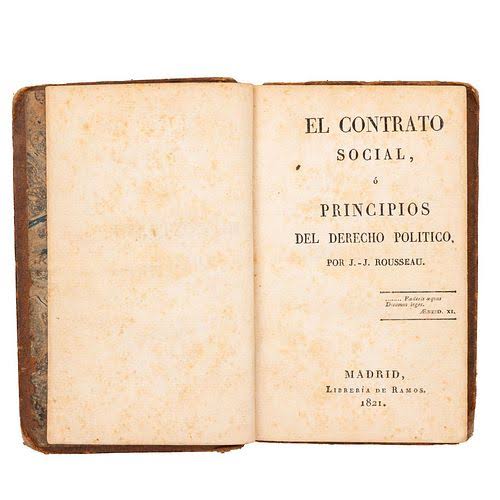

Al no encontrar una justificación racional del orden existente en la Inglaterra del Siglo XVII, John Locke, publicó sus “Dos tratados sobre el gobierno civil”, en los que propuso por primera vez, que el ejercicio del poder público se organizara como una forma de gobierno popular, basado en el reconocimiento de los derechos naturales de las personas y la idea del contrato social expuesta por Rousseau.

Por otra parte, para evitar la corrupción política de siempre, propuso que el ejercicio del poder debía dividirse en Legislativo, Ejecutivo y Federativo, de los cuales, el primero era el más importante pues era elegido por el pueblo; mientras que el ejecutivo sería elegido y llamado a cuentas por el Legislativo.

Un siglo más tarde, Montesquieu publicó El Espíritu de las Leyes; retomó y perfeccionó las ideas de Locke, y planteó en síntesis que el ejercicio de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial no deben concentrarse en una misma persona o corporación; pues al encomendarse su ejercicio a órganos diversos se asegura que el ejercicio del poder público sea limitado por el propio poder público.

De esa manera, la división de poderes asegura que el ejercicio del poder público se realice con estricto apego al mandato constitucional, a la ley; y en beneficio del pueblo.

El cambio de paradigma no fue menor, pues implicó trasladar la fuente de legitimación para gobernar de la fuerza bruta y el mandato divino, al imperio de la ley; de tal manera que todos los implicados –gobernantes, representantes, jueces y el pueblo- están sujetos invariablemente al cumplimiento de la ley.

La idea básica es que “el poder límite al poder”, de tal manera que el legislativo cumple la función de controlar (frenar) a los poderes ejecutivo y judicial; y a su vez, el judicial actúa como freno del ejecutivo y legislativo.

Este arreglo institucional permite que cuando alguno de los poderes extralimita sus atribuciones, otro de los poderes, a través de los mecanismos establecidos en la ley, restablezca el orden constitucional.

Para que ello ocurra es necesario que tanto legislativo y judicial funcionen adecuadamente y de manera independiente.

Sin embargo, cuando los poderes legislativo o judicial actúan en concierto con el ejecutivo, entonces no hay control alguno, no hay freno.

El mito de la soberanía popular

Así como ocurrió con el mito de Aztlán, tanto las ideas de contrato social y soberanía popular planteadas por Rosseau, corresponden a una entelequia para justificar el ejercicio del poder público basado en el imperio de la ley y el respeto de los derechos naturales de las personas.

No existe tal cosa como la soberanía popular¸ pues por definición, ser soberano, implica estar por encima de; la capacidad de imponer la voluntad a otro; hacer que otra persona modifique su conducta, aun en contra de su voluntad.

Es evidente que el pueblo no se encuentra por encima de nada ni de nadie, no manda; de tal manera, no se ubica en la cúspide, sino en la base organizativa del Estado.

Siguiendo a Locke, más allá de su función sociológica, el mito de la soberanía popular consiste en la idea fundamental de que todo ejercicio del poder público debe organizarse de manera tal, que se asegure a las personas la protección de sus derechos humanos.

Desde esa perspectiva, el pueblo constituye el núcleo de las organizaciones políticas y del orden constitucional; por lo que cada una de las bases, principios y reglas que se establecen en la Constitución, están dados con la finalidad de asegurar su protección.

Como una cebolla, cada una de las capas institucionales que se establecen en el orden constitucional, encuentran su justificación en la disposición de asegurar la mayor protección a los derechos humanos; hoy en nuestro país se están removiendo esas capas, y se corre el riesgo de dejar desprovisto al núcleo, dejando expuesto al pueblo a la voluntad de quien hoy tiene el privilegio de mandar. Tal y como ocurría en las eras de la ley del garrote o del mandato divino.